机器人已经开始大规模替代工人,进工厂会越来越难!

挨过去疫情三年,终于迎来了2023年,春节过后很多人都准备出去打工,急需现金来补近三年产生的窟窿。走一圈之后,发现今年找工作越来越难了。

其实2、3月份,网上已流传出多种招工现象说明了情况:

在江苏某地,一位劳务中介只需要招一名员工,却被数十名找工作的人团团包围;

另一个视频,招工者直接在用喇叭洗脑式地循环播放着“86年以上的可以走了”!

珠三角工厂门口天天有人蹲点,而且工资一天一个样,一天比一天低。

离小编最近的郑州富士康,年后发布的招工信息,仅有第八大街厂区招募正式工港区,很快就招满了。小编邻居富士康十几年的员工了,春节后也在家呆着,说是厂里暂时不需要太多人

等等……造成“进厂难”的原因多种多样,但其中有两个方面不得不说:

一方面全球受新冠疫情影响,经贸形势变得极其严峻,下行压力明显加大,全球供应链短缺,导致一些原材料、零部件等供不应求,加重了工厂的生产压力。前几天一则新闻更是报道,上海港的空集装箱已经堆积如山,因为数量太多都堆到了太仓,说明出口也遇到了问题。

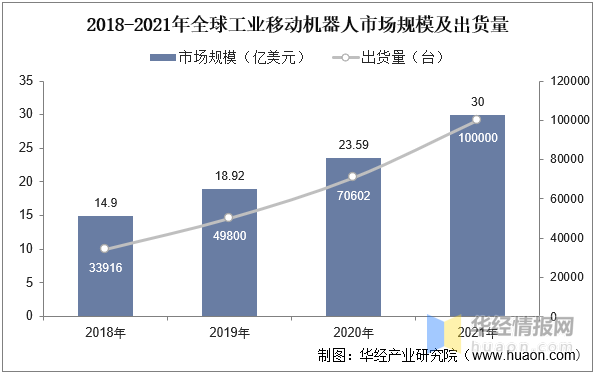

另一方面技术升级和自动化,为提高生产效率和降低成本,不知不觉中一些工厂已经采用机器人代替人工进行生产。据国际机器人联合会发布的《2022年全球机器人报告》显示,亚洲是全球最大的工业机器人市场,占全球新安装机器人总量的74%。

中国是亚洲地区最大的机器人采用国,2021年安装量同比增长50.56%,出货达26万8195台。随着疫情恢复,产业将继续呈现增长趋势,预计2023年工业机器人新安装量将达31万台。

另外报告中提到,近十年,我国工业机器人密度逐年攀升,2020年密度为246台/万人,2021年,我国工业机器人密度为322台/万人,首次超越美国,位居全球工业机器人密度排行榜第五名。《十四五机器人产业发展规划》预计,到2025年将达500台/万人左右,5年翻一番。

如此高的增长率也表明了中国机器人化的快速发展。这种趋势导致了企业对劳动力的需求量下降,可能会影响我国的就业市场。

参考麻省理工学院和波士顿大学发布的一项研究表明,每千名美国工人中增加1个机器人,全美就业人口比下降0.2%,工人的工资降低0.42%。这意味着,美国制造业中每增加1个机器人,平均会取代3.3名工人。

按此数据预计,工厂用工人数预计将减少85万左右,更何况我国是劳动力大国,工人的成本相对较低,所以一台机器人将取代更多的工人。

总之,随着技术的不断发展和成本的下降,越来越多的企业开始使用机器人和自动化技术来完成传统上需要人工完成的任务。这些机器人能够在较短的时间内完成大量工作,减少了人工操作过程中可能出现的误差和损失,从而提高了生产效率和产品质量,但工厂只是减少了重复性工作的招工人数,反而增加了机器人操作的技术性人才招聘需求。政府和企业需要共同努力,采取适当的政策和措施,平衡机器人和人力资源的使用,以实现经济和社会的可持续发展。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。