AI人工智能再升级,扫地机器人也会有意识吗?

电脑、智能手机和机器人有没有意识?

最近扫地机器人给很多人留下了深刻影响,比如,iRoot公司生产的智能清洁机器人鲁姆巴据称拥有鲜明的意志,有人甚至说它有自己的人格。机器人,尤其是那些构造完美的类人机器人有没有意识呢,尤其是如果它们可以和我们进行对话?

备受世界著名的哲学明星马库斯·加布里尔在其畅销代表作《我非我脑:21世纪的精神哲学》中从意识的两个向度说开去,对“机器人有没有意识”给出了自己的答案。

意识的两个向度

扫地机器人究竟有没有意识,也许我们要从意识的特征中去找到答案。

意识有两个向度,一个是意向性,另一个是现象性。我们可以从概念上将这两个向度区分如下:

第一个向度包含了这样一个事实,即我们能意识到某个事物。“意向性”(Intentionalität)源于拉丁文动词“intendere”,意思是向外拓展或延展。意向性意识最主要的例子就是有意识的感知。当我感知到有棵树在我面前,我的意识就“延展”到那棵树上,因此,我就对那棵树有了意识。我们能够有意识地聚焦于某个事物,并思考该事物。我们可以通过将我们的注意力集中在该事物上而延展我们的意识。哲学家内德·布洛克(Ned Block)用了另一个术语“达及意识”来强调这种现象,即意识是刻意去触及信息流。

第二个向度与我们的内在视角有关。就此而论,我们把它称为“现象性意识”,即我们主观的、有意识的体验。

当我还是个孩子的时候,我总是问自己,为什么别人喜欢吃的菜与我喜欢的不一样?为什么有人不觉得番茄酱意大利面配柠檬汁很美味,而更喜欢鹅肝配香槟?

如果我们觉得某种食物很好吃,我们就很难想象为什么他人不觉得好吃。在很大程度上,我们对味道的感受并不是一个中立的事实。我们只能主观评判味道好与不好,因为它没有客观的评判标准。有些食物对我们每个人来说几乎都算得上好吃,但我们怎么知道不觉得好吃的人拥有怎样的一种主观感受呢,或者相反,有些食物我们觉得不好吃,而有人觉得好吃,可是我们怎么知道他们觉得好吃是怎样的一种主观感受呢?

当前的意识哲学已经就这类问题发明了一个术语,叫“感受质”(qualia一词源自拉丁文 qualis,意为“以某种方式构成的性质”,单数词为quale)。感受质就是意识的内容,是纯粹主观的体验,是我们体验事物的方式。我们对颜色的印象、对味道的感受、对热度的敏感就是感受质的例子。

意识的概念还具有更多的含义,但所有含义都可以被归为意向性意识和现象性意识。比如,人们可以设想,我们能够意向性地聚焦在我们的感知对象上。当我喝一瓶上好的红酒时,我可以很容易专注在我对味道的体验上,于是,我必定能够有意识地专注在这一体验上。继而,人们又把这种红酒的味道转化成了一种私人性的对象,也就是说,那种对象只有品尝到该味道的人才能觉知到,就好像我对酒的味觉是一种私密之物,隐藏在你的视线之外。我怎么知道他人品尝该酒的味道跟我品尝出来的味道是一样的呢?当然,他人可能会告诉我,他也觉得这种酒很好喝。也许,当我提到这种酒有一股香草味时,他们也会同意我的说法。但如果不对味觉感受进行评估就没有真正的味觉体验,那么即使不同的人公开承认酒中的确有一股香草味,人们对红酒中的那股香草味也会有不同的感受。

对颜色的感知不像对味道的感知那么中立,通过视觉所感知的整个现实在我眼里与在你眼里也许是完全不同的现实。即便我们一致认为蓝色骰子放在我们面前,我对蓝色的感受也可能根本不同于你的感受。

为什么说扫地机器人没有意识

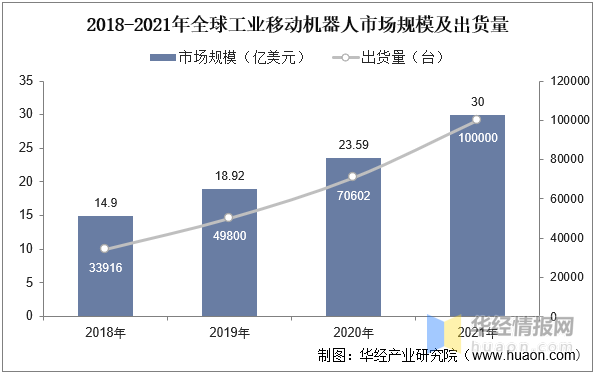

现在,我们可以提出这样一个问题:如果类人机器人只有意向性意识,但完全缺乏现象性意识,我们是否可以认为它们是有意识的。当然,这个问题已经预设了它们拥有意向性意识,出于以下论证的考虑,我先暂时接受这一前提。在这种情况下,它们会基于诸如光电传感器之类的现实跟踪设备,来处理人类提供给它们的数据,并且准确报告数据处理结果。也许通过对前面提到的红酒进行化学成分分析,这类机器人甚至可以准确表达红酒具有香草味这一事实。在我们身处的数字革命时代,我们尤其容易想象经过改进后的机器人具有一种升级后的意识,比如,拥有更强的认知处理能力。很长一段时间以来,标准的商用计算机下国际象棋或九子直棋的能力早就超过了大多数人。然而,这些证据能表明机器人有意识吗?

我不这么认为。我们可以想象一下,一个非常逼真的机器人(就像电视剧《真实的人类》或者斯皮尔伯格《人工智能》中的机器人那样)的左脸突然掉落,于是它的样子就像电视剧《神秘博士》第八季第一集中的机器人。我们会看到它内部有一个生锈的原始机械装置,然后我们显然有理由认为该机器人是没有任何现象性意识的:它没有体验,不会以任何方式产生感受。它只是一个由相当粗糙的机械装置所运行的机器人。如果它现在告诉我们,它看见了蓝色骰子,它可能说出了一个正确的命题,或者准确地描述了那里有一个蓝色骰子,但由于它完全不能体验到蓝色。

当我们谈论颜色、味道或其他感受质时,我们谈论的是一个人必须体验才能真正了解自己正在谈论的那个东西,只是能对那个东西给出精确报告是不够的。相关的现象性细节正是任何人工制造的机器人所缺乏的,无论那种机器人在分析红酒的味道时所使用的词汇有多复杂。酒侍机器并不等于酒侍,即使酒侍机器有时会比真正的酒侍做得更好。

“意识”这个词指涉的是意向性和现象性要素的结合。如果人们认为纯粹的意向性——即某个系统可以正常地给出准确的报告——就可以算作有意识,而无须现象性意识,那么这就好比人们相信水分子只是由氢组成,而不是由氢和氧共同组成。纯粹的水分子只能是H2O,只有氢分子是不可能产生水的。

思想实验:如果只有现象性意识

上面我们探讨了具有纯粹意向性意识的人工智能会是什么样子。现在,现在,让我们从另一个角度来做一个思想实验。我们可以想象一下只有现象性意识而没有意向性意识会是什么样子。在凯瑟琳·毕格罗(Kathryn Bigelow)导演的科幻惊悚电影《末世纪暴潮》中,有一个很好的例子阐明了一个人只有现象性意识会是什么样子。这部电影把我们带到了一个反乌托邦的未来,场景发生在电影拍摄地洛杉矶。在电影的未来设想中,人们可以借助虚拟现实设备,将人类的现象性意识录制下来,然后体验这种意识是怎样的。那种意识就像是一部多模态、多维度的电影。虚拟现实设备被绑在一个人的头上,然后这个人就能准确体验到被录制的那个人所经历的事情了。

然后,电影出现了一个悬念。虚拟现实设备录制到警察谋杀黑人嘻哈歌手的一段视频,该视频在洛杉矶悄然流传,如果更多的人知悉了这一事件,可能会引发骚乱。出于这一原因,杀人犯们(警察)试图找到这部“意识电影”。在搜查过程中,警察使用了一种可怕的方法:可以录制和回放意识电影的虚拟现实设备也可以被用于破坏大脑。可以这么说,这种破坏是不可逆的。那些被虚拟现实设备破坏了大脑的人最终只能体验到一堆杂乱闪烁的数据,就像许多年前的老式电视屏幕,在夜间节目停播后,只有一片闪烁的“雪花”。他们的现象性意识无法延展到他们所体验的闪烁着“雪花”的屏幕之外的真实世界,因此外人也无法再理解他们的想法。

精神病患者的某些感受、其他精神病学上的精神状态、被精神药物刺激出来的那种陶醉,也许都接近于这种杂乱的数据图像。但我们仍然可以只是试着想象一下,想象我们的意识被解离为纯粹而短暂的印象,我们无法再感知任何对象,而只能体验流动的色彩和其他印象,就好像一个人站得离莫奈的一幅晚期画作或一幅点彩派画作太近了。

伟大的苏格兰哲学家大卫·休谟区分了印象和观念,以便对内在的经验形式做出分类。根据他的理解,印象是一堆杂乱的数据,而观念则是对杂乱数据进行有序组织的产物。观念是印象的对象化,它可以帮助我们明辨数据中的真实模式(信息),正是这些信息使我们被视为有觉知的生物。

印象派绘画最终要追溯到休谟的区分,该区分基于印象阐述了什么是观念。因此,当我们观看印象派画作时,最好保持合适的距离,然后我们才能从一堆杂乱的颜色中看出画作所要呈现的对象。坐在我的书桌前,如果我很快把头转向左边一点,并试图不要聚焦于某个具体的事物,我可能只会看到模糊的红色、蓝色、黑色,斑驳的灯光等。然而,一旦我把注意力集中到我所看到的这些印象上,我很快就能识别出那里有书、一杯水、笔和其他东西。对我们看到的印象进行完美呈现,无疑是现代绘画的一个重要主题。休谟的正确区分对应了我们对现象性意识(印象)和意向性意识(观念)的区分。

如果我们的意识仅仅是一股类似于陶醉状态的体验流,一堆纯粹杂乱的数据,我们就不可能与他人沟通,也不可能区分我们的印象与造成印象的原因或者意向性对象。我们在清醒状态下的意识通常不是印象主义的,不然就好像凑得太近,一切都模糊不清。如果一直那样,我们就无法再对任何事物产生印象,比如,我们会把印象混杂在一起,无法再像一个有意识的行为主体那样做出决策。

如果我们只有印象,没有观念,我们甚至不可能对印象进行分类,比如,对红色的印象和疼痛的印象做出区分。如果没有任何意向性的秩序,我们就不可能观察到或有意识地感受到纯粹杂乱的数据,因为每个人在观察的时候必定也在作分类。

因此,在实际的意识发生过程中,现象性意识和意向性意识是共同起作用的。如果人们把它们分开,就会留下一个根本无法理解的意识形象,就好像我们的意识要么是吸尘机器人,要么是走上毒瘾之路、不可救药的嬉皮士。意识到现象性意识和意向性意识不可分开至关重要,人们经常引用康德的理论来说明这一点,我们把它简称为“康德的洞见”:“思维无内容则空,直观无概念则盲。”

根据康德的说法,如果我们没有印象,我们的思维就没有内容(他称印象为“感受”)。如果我们只有印象,却没有具有稳定性作用的概念,我们的印象就是盲目的直观,因为我们不再能认知任何事物,分辨经验的真实模式。纯粹杂乱的数据甚至不是由一个人视线中的绿色斑点构成的,它仅仅是由纯粹不可言说的经验构成的。一旦我们看见绿色斑点,我们就已经对某个事物(即绿色斑点)有了意向性意识。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。